インフルエンザ(R5.3.27更新)

症状としては、急激な発熱で発症します。頭痛、全身倦怠感、筋肉痛などの症状が強く、咳は、少し遅れてでてきます。これらの症状は5日間続き、倦怠感は1週間残ることもあります。さらに、脳症や熱性けいれん、肺炎、中耳炎などの合併症を起こしてこじらせる場合もあり、特に6才未満の子供は脳症を起こしやすいので注意が必要です。

◆インフルエンザの検査方法◆

綿棒で鼻の奥から鼻汁を取って行う検査で10分程で判定可能です。しかし、100%の正しい検査ではありません。

特に12時間以内では陰性になる可能性があります。

ご心配とは思いますが水分摂取などが可能であれば、少し時間がたってからの受診をおすすめします。

◆インフルエンザ異常行動・脳症◆

お子さんがインフルエンザにかかった時、気になるのが異常行動・脳症だと思います。タミフル等の抗インフルエンザ薬との関連性が指摘されていますが、現在、因果関係ははっきりとしていません。したがって、家庭で気をつけることに触れておきます。

異常行動などは急な発熱(41度近い高熱)後、ほとんどが1日以内(2日以内)に起こります。異常な言動、たとえば家の中にアヒルがいる、自分の指がソーセージに見え、食べようとするなどが見られれば(特に30分以上続く場合等)病院を受診するようにしましょう。また、インフルエンザ流行時には熱性けいれんも多く見られますが、脳症の時も意識障害、けいれんを伴います。熱性けいれんはほとんど数分で止まりますが、脳症の場合にはけいれんが止まらないことがほとんどです。以上のような時には早急に病院を受診するようにしましょう。

◆おくすりについて◆

現在、5種類の抗インフルエンザ薬があります。いずれも早め(48時間以内)に治療を開始すると効果が出る薬剤です。

□タミフル

A、B型ともに有効です。1〜2日はやく解熱させる効果があります。B型インフルエンザではA型に比べて効果は弱いことがあります。

□リレンザ

A、B型ともに有効です。タミフルとほとんど同じ作用の薬ですが、内服ではなく吸入する薬(朝、夕2回5日間吸入)です。したがって、6歳以上くらいが適応になると思われます。

□イナビル

A、B型ともに有効です。初日1回のみの吸入薬です。10歳以下は2吸入(1キット)10歳以上は4吸入(2キット)です

□ラピアクタ

A、B型ともに有効です。吐き気が強い場合、吸入・内服ができない場合に、点滴で使用する薬です。

□ゾフルーザ

A、B型ともに有効です。錠剤のみで1回内服するだけの薬です。

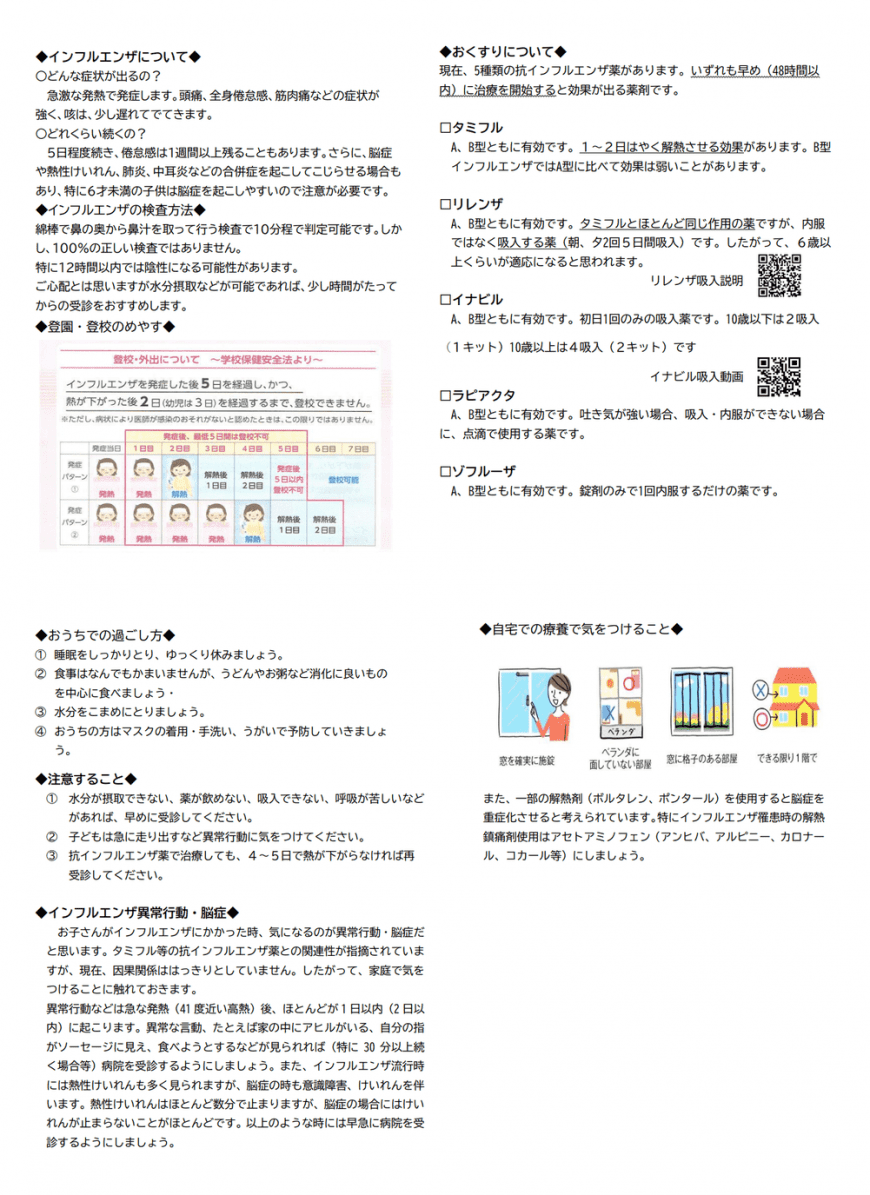

◆自宅での療養で気をつけること◆

①窓を確実に施錠

②ベランダに面してない部屋

③窓に格子のある部屋

④できるかぎり1階で

また、一部の解熱剤(ボルタレン、ポンタール)を使用すると脳症を重症化させると考えられています。特にインフルエンザ罹患時の解熱鎮痛剤使用はアセトアミノフェン(アンヒバ、アルピニー、カロナール、コカール等)にしましょう

◆インフルエンザの検査方法◆

綿棒で鼻の奥から鼻汁を取って行う検査で10分程で判定可能です。しかし、100%の正しい検査ではありません。

特に12時間以内では陰性になる可能性があります。

ご心配とは思いますが水分摂取などが可能であれば、少し時間がたってからの受診をおすすめします。

◆インフルエンザ異常行動・脳症◆

お子さんがインフルエンザにかかった時、気になるのが異常行動・脳症だと思います。タミフル等の抗インフルエンザ薬との関連性が指摘されていますが、現在、因果関係ははっきりとしていません。したがって、家庭で気をつけることに触れておきます。

異常行動などは急な発熱(41度近い高熱)後、ほとんどが1日以内(2日以内)に起こります。異常な言動、たとえば家の中にアヒルがいる、自分の指がソーセージに見え、食べようとするなどが見られれば(特に30分以上続く場合等)病院を受診するようにしましょう。また、インフルエンザ流行時には熱性けいれんも多く見られますが、脳症の時も意識障害、けいれんを伴います。熱性けいれんはほとんど数分で止まりますが、脳症の場合にはけいれんが止まらないことがほとんどです。以上のような時には早急に病院を受診するようにしましょう。

◆おくすりについて◆

現在、5種類の抗インフルエンザ薬があります。いずれも早め(48時間以内)に治療を開始すると効果が出る薬剤です。

□タミフル

A、B型ともに有効です。1〜2日はやく解熱させる効果があります。B型インフルエンザではA型に比べて効果は弱いことがあります。

□リレンザ

A、B型ともに有効です。タミフルとほとんど同じ作用の薬ですが、内服ではなく吸入する薬(朝、夕2回5日間吸入)です。したがって、6歳以上くらいが適応になると思われます。

□イナビル

A、B型ともに有効です。初日1回のみの吸入薬です。10歳以下は2吸入(1キット)10歳以上は4吸入(2キット)です

□ラピアクタ

A、B型ともに有効です。吐き気が強い場合、吸入・内服ができない場合に、点滴で使用する薬です。

□ゾフルーザ

A、B型ともに有効です。錠剤のみで1回内服するだけの薬です。

◆自宅での療養で気をつけること◆

①窓を確実に施錠

②ベランダに面してない部屋

③窓に格子のある部屋

④できるかぎり1階で

また、一部の解熱剤(ボルタレン、ポンタール)を使用すると脳症を重症化させると考えられています。特にインフルエンザ罹患時の解熱鎮痛剤使用はアセトアミノフェン(アンヒバ、アルピニー、カロナール、コカール等)にしましょう